2026年02月06日

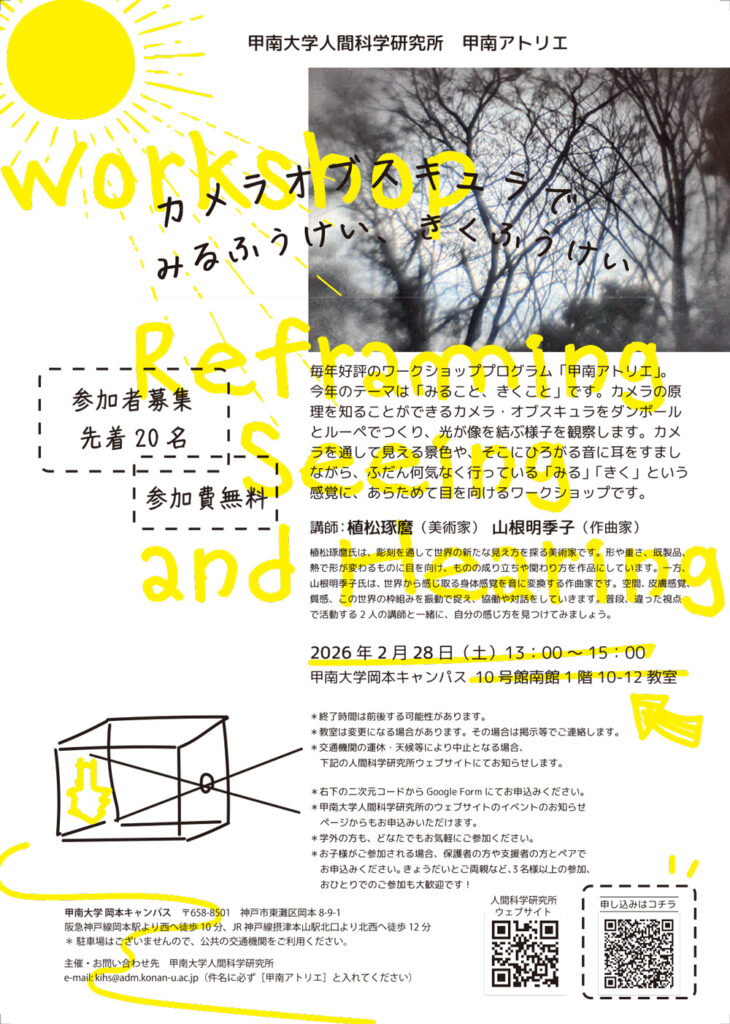

甲南アトリエ「カメラオブスキュラでみるふうけい、きくふうけい」を開催します

兼任研究員を務めている甲南大学人間科学研究所で、2月28日(土)に植松琢麿さん、山根明季子さんをお招きしてワークショップを開催します。ぜひご参加ください。

今回のテーマは「みること、きくこと」。カメラの原理を知ることができるカメラオブスキュラをダンボールとルーペでつくり、光が像を結ぶ様子を観察します。そこにひろがる風景や音に注意深く心を寄せることで、ふだん何気なく行っている「みる」「きく」という感覚を研ぎ澄ませます。

ごきょうだいとご両親など、3名様以上の参加、おひとりでのご参加も大歓迎です!

日時:2026年2月28日(土)13:00~15:00

*終了時間は前後する可能性があります。

講師:植松琢麿(美術家)、山根明季子(作曲家)

場所:甲南大学岡本キャンパス10号館1階 10-12教室

定員:先着20名(参加無料)

申し込み方法など、詳しくはこちら